Seiltänzer

Reflexionen über eine Daseinsmetapher

Von der frühen Neuzeit bis heute hat sich die Seiltänzer-Metapher als erstaunlich robustes Diskurs- und Reflexionsmedium bewährt: Mit dem Sinnbild wurden Tugenden und Untugenden propagiert, Konzepte der Selbsterzeugung und des Künstlertums veranschaulicht sowie Herrschaftskritik und Revolutionsbegehren artikuliert.

Das reichhaltige Text- und Bildmaterial der Studie belegt, welchen Bedeutungswandel die Figur des Artisten durch die Jahrhunderte erfahren hat und wie sie im Sinne Hans Blumenbergs als Daseinsmetapher fungiert. Uneingeschränkter Individualismus und gesellschaftliche Verbindlichkeit bilden die Spannungspole, zwischen denen sich die vielgestaltige Dramatik der Existenz zur plastischen Vorstellung ausformt.

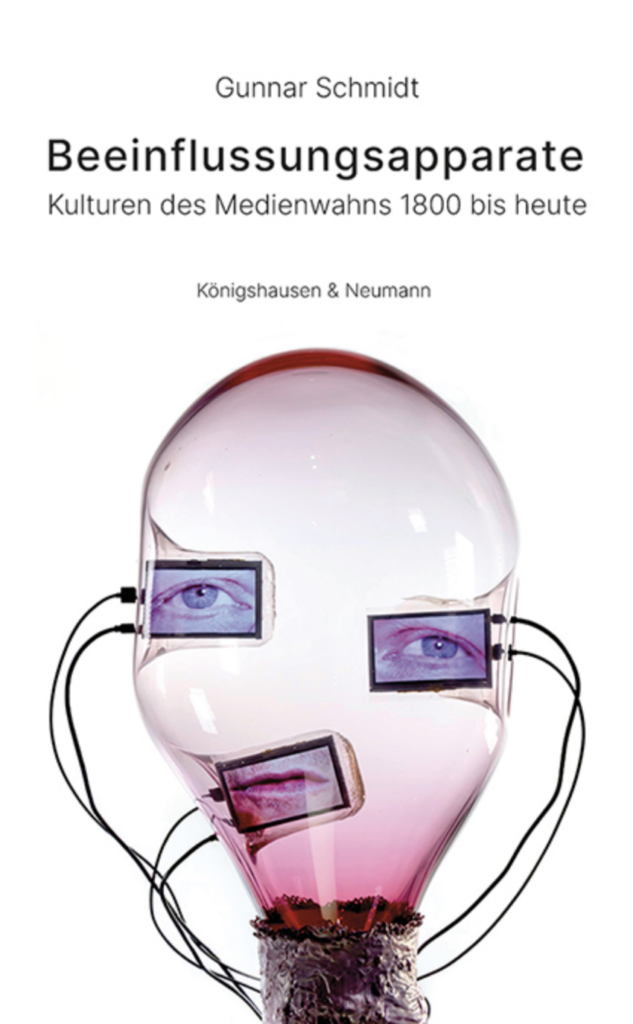

Beeinflussungsapparate

Kulturen des Medienwahns

Ein Beunruhigungsbewusstsein durchzieht die gegenwärtige Mediengesellschaft. Kritisiert werden Medienabhängigkeit, massenpsychologische Beeinflussung und Verschwörungstheorien. Das vorliegende Buch beschreibt die Vorgeschichte zu dieser Krise und vertritt die These, dass es keine Medienkultur ohne Wahn gibt. Das Material aus Psychiatrie, Technikgeschichte, Literatur, Alltagskultur und Medientheorien verdeutlicht ein Wirklichkeitsdilemma: Medien vermitteln Realitäten und verbergen sie zugleich, was unweigerlich zu Deutungen, Spekulationen, Projektionen und verrückten Fiktionen führt.

Entlang der medientechnologischen Entwicklungen und historisch geprägter Wahnformen führt das Buch zu der beunruhigenden Tatsache eines grundsätzliches Täuschungsdilemmas: Homo mediales lebt – heute mehr denn je – in einer Höhle, in der die Grenze zwischen Wahn und Wissen unscharf ist.

Das Cover-Bild stammt von dem amerikanischen Medienkünstler Tony Oursler, es zeigt eine seiner Robotic Mixed Media Glass Sculptures (2017).

Ich danke Tony Oursler für die großzügige Gabe.

Verlagsinformation & Bestellmöglichkeit ››

Rezension ››

Menschheitsfamilien

Bildprogramme 1955/2025

Vor 70 Jahren wurde die vielbeachtete Fotoausstellung ›The Family of Man‹ im New Yorker MoMA eröffnet. Sie hatte den Anspruch, die Menschheit zu visualisieren. Was passiert jedoch, wenn man die Bilder von damals neben die inszenierten Situationen heutiger Stock Photography und KI-Fotoemulationen stellt?

Der ambitionierte Plan des Kurators Edward Steichen war es, nach den vegangenen Ungeheuerlichkeiten zweier Weltkriege ein verbindendes und verbindliches Menschenbild zu propagieren. Wenngleich die Wanderausstellung ein globaler Publikumserfolg war, so entzündeten sich an ihr eine gespaltene Berichterstattung und akademische Debatten, in der sich Ideologiekritiker und Humanismusapologeten gegenüberstanden. Ein Essay rekapituliert die weltanschauliche Konfrontation und führt in den anschließenden Bildteil ein.

Digital getriebene kommerzielle Fotoagenturen verbreiten inszenierte Fotografien von Menschen in allen Lebenslagen. Neben diesen Werbebildern haben sich KI-generierte Menschenbilder etabliert, die im Glanz täuschend echter Foto-Emulationen auftreten. Die Bildstrecke im Buch führt die drei ikonografischen Programme in Parallelmontagen zusammen. Es entsteht ein zeitgemäßer Neu-Blick auf ›The Family of Man‹..

Verlagsinformation & Bestellmöglichkeit ››

Rezension ››

Vortex

Faszinationsgeschichte der Haltlosigkeit

Der Mensch der Neuzeit bewegt sich fortschrittlich vorwärts und nach oben. In Zeiten der Krise jedoch gerät er ins Strudeln. Ihm wird schwindelig, er verliert sich. Der Vortex (Wirbel) versinnbildlicht solche Dynamiken der Orientierungslosigkeit, des Fortgerissenwerdens und der Entgrenzung.

Vortex erkundet in sieben Kapiteln die existenziell-bedrohlichen Wirkungen von Wirbeln, Strudeln, Spiralen, Mühlen-, Propeller- und Turbinenbewegungen. Sie spiegeln lebensweltliche Daseinssituationen, die in Naturgeschichte, Film, Literatur, Kunst und Wissenschaft zur Darstellung kommen. Die schleudernden Zwingkräfte herrschen in unterschiedlichen Sphären – in der Natur, in kriegerischen oder industriell befeuerten Gesellschaften sowie in den Abgründen der Psyche. Die an Fortschritt gebundenen Vorstellungen von Welt- und Selbstverfügung werden hier brüchig, ihnen sind die Gefahren der Desorientierung bis hin zum Wahnsinn inhärent. Die sprachlichen und bildlichen Quellen bezeugen eine Faszination, in der sich Katastrophenfurcht und Ich-Enthemmung verdichten.

Verlagsinformation & Bestellmöglichkeit ››

Rezension der FAZ ››

Rezension der kultuRRevolution ››

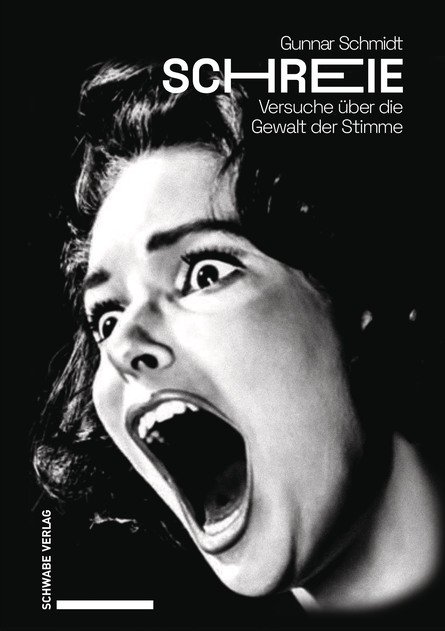

Schreie.

Versuche über die Gewalt der Stimme

Warum schreit man? Aufgrund von Schmerz, Verzweiflung, Lust, Machtbegehren und Wahnsinn? In 15 Essays wird die archaische Unartikuliertheit in Situationen des Außer-sich-Seins typologisch entfaltet. Nicht nur variieren Schreianlässe und Funktionen in erheblichem Maße, auch die medialen Darstellungen, die Rezeptionsformen sowie die moralischen und ästhetischen Bewertungen sind außerordentlich vielfältig. Auf der Grundlage von literarischen, philosophischen, psychiatrischen, mythologischen und kunsttheoretischen Texten, von Bildern (Fotografie, Malerei, Druckgrafik, Zeichnung) und Filmen werden das Schreien, das Brüllen, Kreischen und Heulen als Grenzphänomene erkennbar. Gegensätze wie Humanität und Animalität, Kommunikationswunsch und -abbruch, Ich-Behauptung und -Verlust lösen sich im Schrei auf.

Verlagsinformation & Bestellmöglichkeit ››

Rezension in der FAZ, 8. Januar 2025 ››

Buchempfehlung auf hr2 Kultur ››